News お知らせ/記事

- 技術情報

- Cisco Systems

- IOS

- IOS-XE

【Cisco Systems】IOS搭載スイッチの終息

目次

- 1 はじめに

- 2 IOS搭載スイッチのEoL

- 3 【EoS/EoL】Catalyst 2960-Plus Series Switch

- 4 【EoS/EoL】Catalyst 2960-L Series Switch

- 5 【EoS/EoL】Catalyst 2960-X Series Switch

- 6 【EoS/EoL】Catalyst 2960-XR Series Switch

- 7 【EoS/EoL】Catalyst 2960-CX Series Switch

- 8 【EoS/EoL】Catalyst 3560-CX Series Switch

- 9 【EoS/EoL】Catalyst 1000 Series Switch

- 10 【リプレイス】Catalyst 9200/9300への入替

- 11 【リプレイス】Catalyst 1200/1300への入替

- 12 まとめ

はじめに

来年の2025年4月30日をもって、Catalyst 1000 SeriesがEoSを迎えます。

また、後継とされているCatalyst 1200やCatalyst 1300はIOSではなくLinuxベースのOSを搭載し、SMB向けのCisco Business 110/250/350 Seriesなどに近い製品となります。

IOS搭載スイッチのEoL

このCatalyst 1000 SeriesやCatalyst 3560-CX Seriesの一部を最後に、IOS-XEではない従来のIOSを搭載していたスイッチの主要モデル全てが終息とへ向かいます。

現在も多くのIOS搭載スイッチが現役で稼働を続けていますが、3560-CXのPoE受電モデル、産業用スイッチ製品のIE1000やIE2000など一部の例外を除き、全てEoS/EoLを控えたシリーズとなっています。

【EoS/EoL】Catalyst 2960-Plus Series Switch

FastEthernet(10/100)のダウンリンクにGigabitEthernetのアップリンクを主要とした、最後のC2Kシリーズでした。

2960Xシリーズと比較して、ダウンリンクがFastEthernet(10/100)であるため、QoSなど帯域管理の設計が容易であり、エッジデバイスの終端に向けて多くのシーンで採用されていた印象です。

販売終了日:2021年10月31日

サポート終了日: 2026年10月31日

【EoS/EoL】Catalyst 2960-L Series Switch

ライセンスをLAN-Liteに限定し、日本国内にはモデルの末尾に-JPが付与された専用シリーズとして展開されました。ファンレスであることの静音性など、日本国内の使用環境に適したモデル構成と、コストメリットを訴求するシリーズでした。

スタッキングが不要で、DSCPをベースとしたQoSなどが要件に入らない場合、終端のアクセススイッチとして多く採用されていた印象です。

販売終了日:2021年10月31日

サポート終了日: 2026年10月31日

余談ですが、このシリーズからBluetoothドングルを使用することで、ワイヤレスにCLIやGUIへのアクセスが可能となりました。後継機種のCatalyst 1000はもちろん、9000シリーズでも使用可能で、筆者個人としてはとても有用だと感じているのですが、商用環境での使用は数えるほどしか出会ったことがありません。

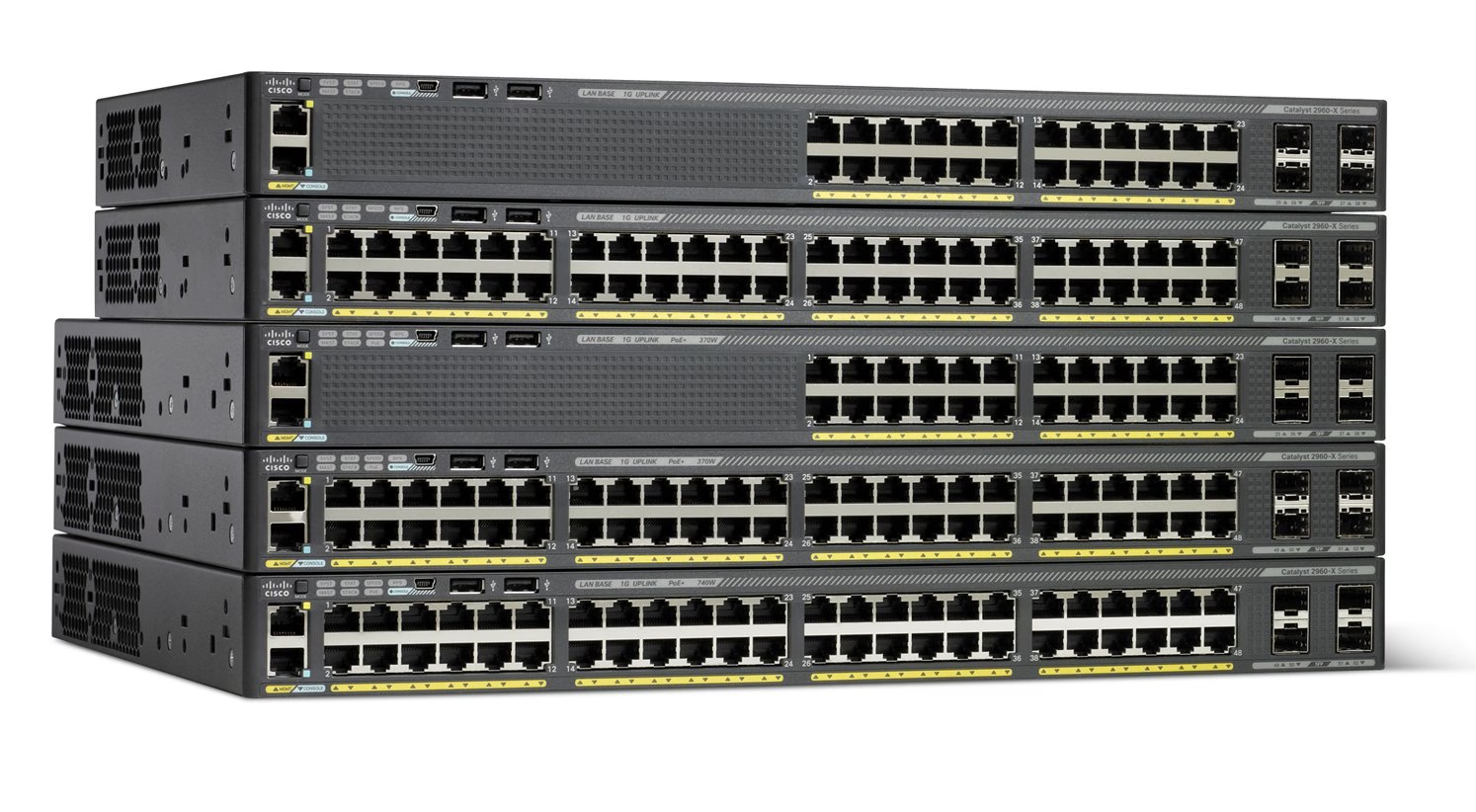

【EoS/EoL】Catalyst 2960-X Series Switch

アクセススイッチとして必要な機能や可用性を網羅した、ある種”マチガイ無い鉄板モデル”の位置付けで、L2 Switchとしてある程度ミッションクリティカルな環境においても採用される例があるモデルでした。

筆者の個人的な印象ですが、現在も稼働しているIOS製品の大部分がこのシリーズではないかと感じます。

販売終了日:2022年10月31日

サポート終了日: 2027年10月31日

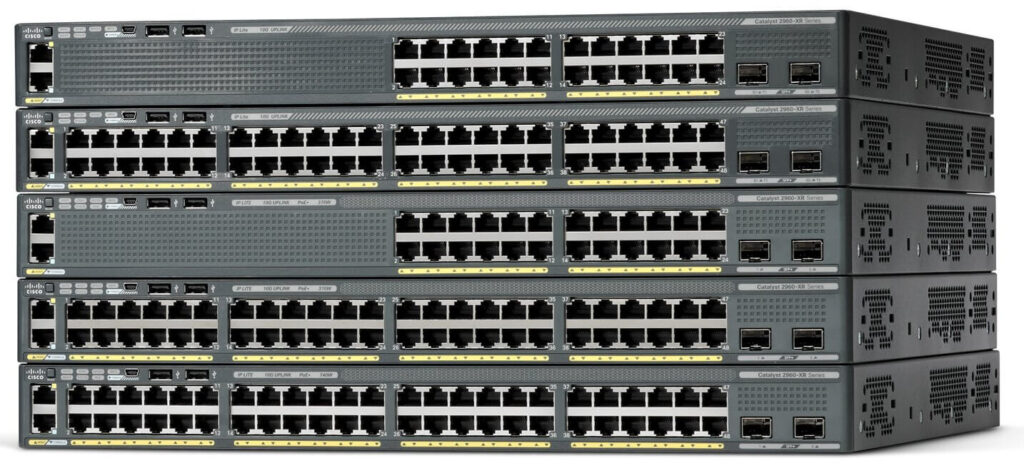

【EoS/EoL】Catalyst 2960-XR Series Switch

2960Xに対して、着脱可能な冗長電源やLayer 3機能(IP Lite)を追加して、インタフェースあたりのキューが増加しているなど、機能強化がされたモデルです。

正直なところ、あまり事案として多くは携わる機会がなかったのですが、Layer 3機能よりも電源の冗長性などを目的として選定される機会が多かったと感じます。

販売終了日:2022年10月31日

サポート終了日: 2027年10月31日

【EoS/EoL】Catalyst 2960-CX Series Switch

少ないインタフェースのデスクトップスイッチとして、設置方法のオプションなど日本固有の環境に適したモデルでした。

ケーブリングの制約などが存在する環境などにおいて、インテリジェントな認証や制御が可能なエッジスイッチとして多く採用されていた印象です。

販売終了日:2024年4月30日

サポート終了日: 2029年4月30日

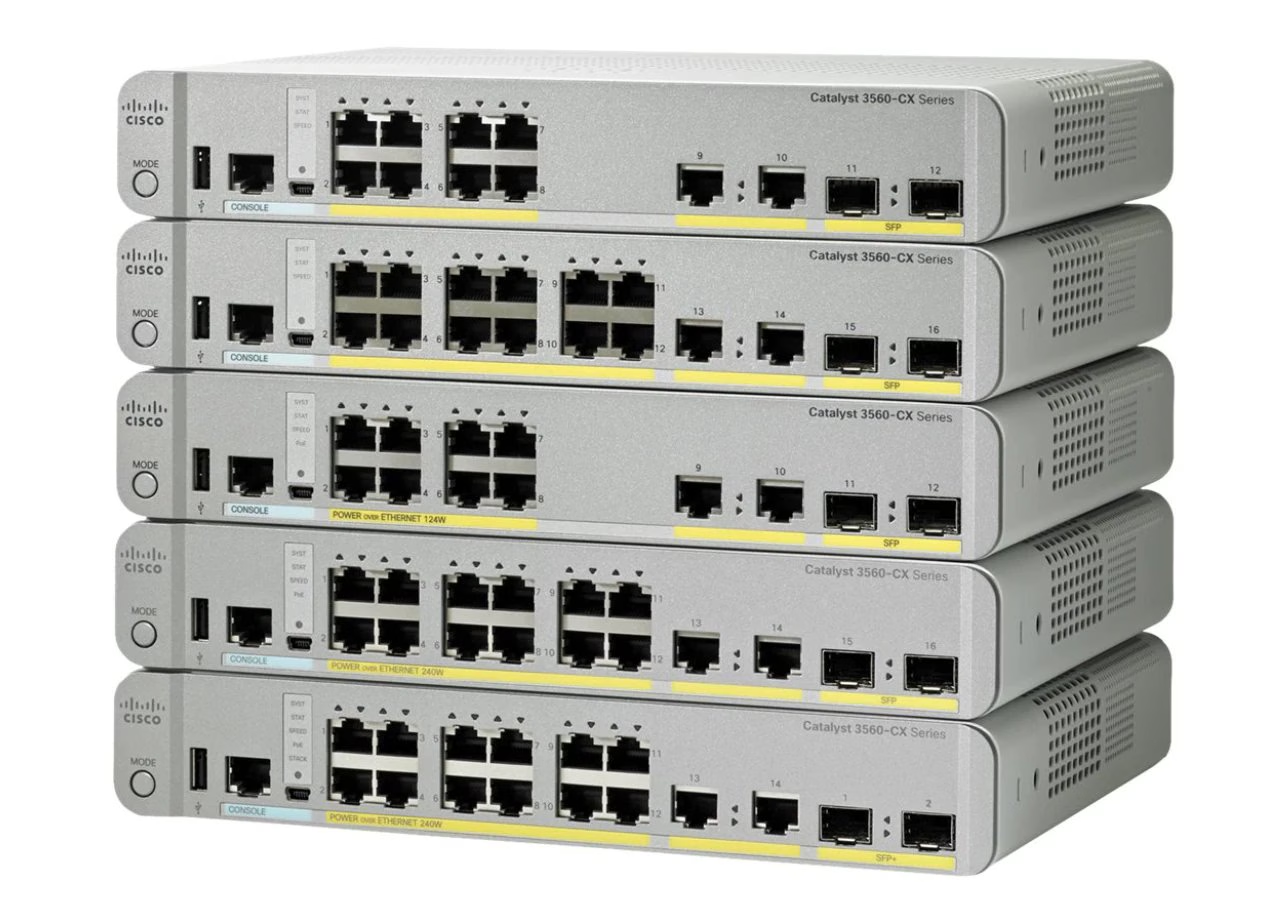

【EoS/EoL】Catalyst 3560-CX Series Switch

2960-CXのメリットをそのままに、Layer 3や認証及び制御の機能が追加されたシリーズです。

特にCisco DNAの開始において、3560-CXはDNA Advantageに対応(2960-CXはDNA Essentialsのみ)となっているなど、Cisco DNAを主体としたSD-Access構成のデスクトップスイッチとしては代替の無い選択でした。

ライセンスの追加によってIP ServicesまでLayer 3機能が拡張可能だったのですが、BGPは使用できませんでした。このため、Layer 3として使用される場合もIGPとして使用されるケースがほとんどで、多くはインテリジェントなL2スイッチとして導入されていた印象です。

また、UPoEやmGigに対応した製品が追加でリリースされるなど、販売期間が長いシリーズであり、モデル毎に終了日が異なっています。

- WS-C3560CX-8TC-S

- WS-C3560CX-8PC-S

- WS-C3560CX-12TC-S

- WS-C3560CX-12PC-S

- WS-C3560CX-12PD-S

販売終了日:2024年4月30日

サポート終了日: 2029年4月30日

- WS-C3560CX-8XPD-S

販売終了日:2025年4月30日

サポート終了日: 2030年4月30日

※PoE受電モデルのC3560CX-8PT-Sについては、この記事の執筆時点(2024年7月30日)でも、ステータス上はオーダーが可能となっています。

【EoS/EoL】Catalyst 1000 Series Switch

冒頭にも記載した、2960-Plus及び2960-Lの後継機種として位置付けられた製品です。2960-Lの懸念点であったLAN-LiteライセンスレベルがLAN-Baseとなっているため、L2 Switchに求められる機能を網羅したシリーズでした。

スタッキングやMECによる高可用性、冗長電源などが不要となるケースでは、2960Xと比較して安価なために多く採用されていた印象です。

既にEoS/EoLを控えたシリーズですが、この記事の執筆時点(2024年7月30日)においてはオーダーが可能となっておりますので、2030年までの限られた期間でもIOSスイッチの継続使用が必要な場合は、お早目に調達を頂ければと思います。

販売終了日:2025年4月30日

サポート終了日: 2030年4月30日

【リプレイス】Catalyst 9200/9300への入替

IOSを搭載した製品からIOS-XEの製品へのリプレイスにあたっては、以下のような事項が懸案として多く挙がります。

削除された機能

例として、IOSで多く使用されている、FlexLinkは、IOS-XEの現行のバージョンでサポートされていません(FlexLink+では完全な代替とならない)。既にEoLを超過した3750-Xの入替などでも懸案となっていましたが、2960-Xや1000などで未だ利用されている環境が多く存在するかと思いますので、構成の変更を含めて検討が必要となります。

ライセンシーの管理

従来のIOS搭載スイッチでは機能ライセンスは全て筐体に内臓されていましたが、現行のIOS-XEではSmart Lisenseによるライセンス管理が必要です。認証方式やライセンスサーバーとの通信方法など、新たに構成などを検討する必要があります。

機能の進化とConfigurationの互換性

一例を挙げると、IOS従来のMulti Layer Switching(MLS)なQoSは、IOS-XEでは使用できません。IOS-XEを搭載したイッチでは機能が強化されたModular QoSに移行しており、アーキテクチャから実装方法までが一新されているため、従来のConfigurationを踏襲した機器の入替は行えません。

筆者個人としては、設定値を最適化し、より進化したOSや機能に適合する絶好の機会と捉えて頂きたいと思っています。

【リプレイス】Catalyst 1200/1300への入替

冒頭でも触れましたが、Catalyst 1200/1300はIOSではなくLinuxベースのOSとなります。

また、コマンドや運用方法もIOSとは異なり、GUIでの設定や管理を主体としたモデルとなっています。CBS350などの中小規模拠点向けCisco Businessスイッチに慣れ親しんだ方や、グラフィカルなユーザーインターフェースでの一般的な設定が得意な方にとっては、有用な選択肢となり得ます。

しかし、IOS搭載スイッチからのリプレイスとして考えると、筆者としては一意に後継機種として採用すべきものではないと感じます。

運用管理

SNMPで標準MIBの範囲のみであればともかく、拡張MIBを参照して運用管理を行っていた場合、監視やオペレーションの斬新が必要となります。また、Catalyst Center(旧:DNA Center)やCloud Monitoring for Catalyst(Merakiダッシュボードでの管理)にも対応していないため、Catalyst 9000シリーズと統合管理は行えません。

スイッチとしての機能

IOSやIOS-XEのように、様々な用途や設定値で運用された実績やナレッジが蓄積されていないため、使用する機能の実用性などを環境毎に判断する必要があります。特にQoSやdot1xなどのL2 Switchingとして要となる機能、Layer 3としてルーティングプロトコルを使用する場合については、十分な評価と検証が必要となるでしょう。

※筆者個人の経験ですが、現行のCisco Businessスイッチ(CBS350など)で、エンタープライズ向けにチューニングされたQoSや、RIPv2などプロトコルルーティングを使用したLayer 3での構成をお目にかかったことがありません。ある事案でCBS350をLayer 3としてPolicy-Based Routing(PBR)を評価検証しましたが、やはり不採用になっています。

保守とサポート

マイグレーションの対象となる2960-Lや1000シリーズなどでは、標準的な保守(Smart Net Total Care)に加入ができましたが、1200/1300シリーズでは中小規模向けの位置付けとなるため、保守を追加加入する場合も限定的な条件となり、オンサイトなどのより良い条件への保守加入は行えません。

シビラティの高いケースでのTACによる技術サポートや、信頼と実績を伴った安定したOSバージョンの選択など、従来のCatalystシリーズで得られていたメリットの代わりに、コスト面でのメリットを選択することとなります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

Catalyst 1000のEoS/EoLに伴い、IOSを搭載したエンタープライズ向けスイッチは全てが終息に向かいます。後継機種として位置付けられるCatalyst 1200/1300もIOSを搭載しない中小規模向けのシリーズとなるため、筆者個人としては基本的にIOS-XEのCatalyst 9000シリーズのスイッチへ移行を推奨しています。

もう20年以上も昔になりますが、筆者が初めてCLIに触れたイーサネットスイッチの機器は、IOSを搭載したCatalyst 2900 XLでした。IOS-XEの普及が進み、気付けばmls qosやsdm preferなどのコマンドを投入する機会もなくなってきました。

慣れ親しんだIOSのスイッチが消えゆくことには寂しさが拭えませんが、OSが進化していくことは一介の技術者として喜ばしいことでもあります。

この記事が、ご覧いただいた皆様へ少しでもお役に立てば幸いです。

- ※この記事は筆者個人の見解によるものであり、各メーカー様や当社としての意見や見解を示すものではありません。

- ※この記事に含まれる情報については、その内容について当社として何らの保証をするものではありません。

- ※この記事に含まれる情報を利用したことに起因する、利用者又は第三者が被る直接的及び間接的損害に関して、当社はその責任を一切負いません。